文人书法:正脉与创造

■邱世鸿

民国 陈师曾 临石鼓文

从书法存在的历史空间来看,民间书法、宫廷书法、文人书法鼎足而三,而以文人书法家占多、留名者众。民间书法分散、率意、质朴,宫廷书法集中、精致、典雅,而二者很难有交流沟通之机会。而处于二者之间的文人书家连接庙堂与江湖,上可顺达天听,下可混迹巷陌,有着广泛的群众基础和巨大的接触机会。文人从古代的“士”演变而来,最初为低级“武士”,最后变为高级的“文士”,有着相当长的历史原因。文士之生活存在“大隐”“小隐”等形式,然多为东坡所谓“中隐”即“亦官亦闲”状态,不为生活所忧,又得自由之乐。热闹场中,不乏山林之趣味;冷寂界外,又抱忧乐之情怀。故文人之于书法,常可见其情性之寄托,修养之高致也。

自魏晋文士在书坛展露才华以来,钟繇、卫恒、王羲之、谢安、庾翼等武兼文职,除事功之外,在书法的建树上颇多成就。南朝至唐的文人如梁武帝、王僧虔、陶弘景、智永、孙过庭、欧阳询、褚遂良、虞世南、张旭、徐浩、李邕、颜真卿、怀素、柳公权、韩愈、柳宗元、杜牧、刘禹锡等,无不在诗坛、文坛留下历史的足迹,而其书法的造诣亦能彪炳史册。宋元以来,文人、学者的地位彻底巩固,诗书画印的全面发展和综合修养,导致了文人书法的黄金时期的到来。直到清末民国,文人书法的权威也未曾动摇。即使像晚清的“碑学”运动,也主要是文人在参与,碑帖相济,文人书法又增添了不少新鲜血液。从整个历史发展来看,文人书法作为中国书法的正脉,是毋庸置疑的。尤其是中古、近古之书法史,应是文人之创造史。文人书法作为中华文化之正脉,有着几个方面的因素:

一、文人书法体现着中华人文精神

文人身上所体现的文化传统,最典型的即是对“人文精神”的张扬。人文精神是以“人”为本,对于人性、人伦、人道、人格、人之文化及其历史之存在与其价值加以肯定和尊重。书法艺术关注人的情感发展、生命意识,弘扬人的内在质素。中国文人通过书法实践和理论研究,不仅自觉承受其“斩伐历史葛藤、内化时代病痛”的命运,而且以儒家人文主义独有的悲愿与担当,疏导西方文化的狂涛巨浪,凝聚中国文化的主流正脉,融摄一切文化的价值理想,以万物皆可调适而上遂、转化而升华的生活意识和终极关怀,以及对人类文化和前途的绝对信心,为后世留下一份精神财富和思想遗产。书法中精微的哲学思想和道德人格,与时代命运相契合,其真实的性情顿然可见,激发起后来者的无限情思。中国书法的人文精神,主要体现出儒家精神之文质双重、弘毅阳刚、厚德载物之品质,道家精神之自然无为、大美朴拙、玄妙适性之品质,佛教精神之涵养心性、圆融内观、妙悟禅悦之品质。中国传统的人文精神,如周代之“礼乐精神”,孔子之“仁德精神”,孟子的“人性”精神,汉人的“天命”精神,魏晋之“温情”精神,唐人之“尽气”精神,宋人的“理性”精神,清人的“朴学”精神等,都可互相和融,互相补充。宋明理学吸收和改造了佛学和禅宗,从心性论的道德追求上,把宗教变为审美,亦即把审美的人生态度提升到形而上的超越高度,从而使人生境界上升到超伦理道德的准宗教性的水平,并因之而能代替宗教。中国文人精神的“乐感”性质,奠定了我们民族的审美心理和鉴赏趣味。

而这种精神常常与生活实践紧密联系,“艺道一体”的生存方式,体现出东方美学之生命色彩。文人之生活态度包含书法实践,正是其人性自觉的结果。清人重视“脱化”,如果笔笔模拟,不能脱化,谓之古人习气。中国文化的“变通”精神,在善于吸纳而能“扬弃”,择精而用之,择其不善者而弃之,自然能够“日新之谓盛德”,葆有强大的生命动力。中国人文精神,自然更是一种生命精神,书法之仰观俯察,取法万物,裁成心相,融合书家之灵智,陶铸出震撼人心的生命意象。

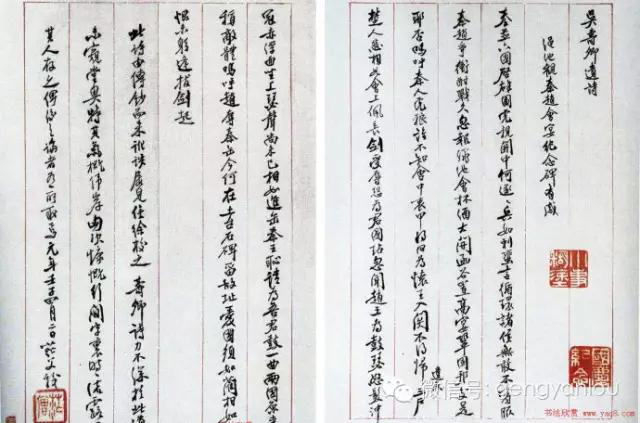

民国 姚茫父 录吴俊卿诗

二、文人书法承载着精英文化传统

每个时代都需要精英作品,作为时代的象征而影响后世。这些精英作品一般由文人书家来完成。徐复观认为文化可分为“基层文化”和“高层文化”。“高层文化”是少数知识分子,对于知识的追求、个性的解放、新事物的获得、新境界的开辟所作的努力。徐氏认为传统可分为“低次元传统”和“高次元传统”,前者是一种静态存在,而后者是“精神的存在”“须通过反省、自觉始能再发现的”。儒家文人以进德为第一要务,在“性即理”“心即理”之基础上提出人格修养问题,要求“成人、成物”必须先“成己”。书家必须贯通“三才”(天地人),修己在学术上的标准,总是将自然生命不断地向德性上提升,反求诸己,三省吾身,在心、性自觉中,圆满自足,无假外求。精英文化可以说是修养之文化,是文人心、性凝聚而成的修养境界,是高次元的传统对“心”的自觉,是反求诸己的精神或功夫。所谓“致广大而尽精微,极高明而道中庸”的“中和”之美,本身就是一种理性的高度。

文人书法传统充满了辩证精神。文人书家克服了民间书法之粗率、稚嫩的成分,加以“雅化”和“提炼”,也克服了宫廷书法之“程序”“精熟”“呆板”的成分,而加以“生动”和“自然”,达到一种“中和”之境界,这就需要先天之素养与后天之学养。培养审美鉴别力,先器识而后文艺。精英之作浓缩着集体的审美观念,代表着多数人的审美感受。如王羲之行书《丧乱帖》、李阳冰篆书《三坟记》、颜真卿行书《争座位帖》、黄庭坚草书《李白忆旧游帖》、赵孟頫楷书《三门记》、祝允明草书《前赤壁赋》、王铎草书《自书诗稿》等,无不成为后世学习之经典。鉴赏得失、评价高低,往往取决于文人之修养和学识。沙孟海《近三百年书学史》能够看出康有为极为推崇的张裕钊之缺陷“没有开张跌宕的本领”,马宗霍《书林藻鉴》不盲从大家之吹捧,而敢言吴昌硕“略无含蓄,村气满纸”,评价曾熙“纳碑于帖,独得悬解”,等等,新见叠出,远见卓识。

精英书法必须由优秀文人来完成。文人书法包括才情、学识、修养、阅历、师承等多方面,非长期呆在狭隘的庙堂和散漫在偏远地方的民间艺人所能完成。时代总是由精英所涵盖,书家必须是时代杰出的精英,天才创造历史,是因为他们善于从时代动向中掌握时代脉搏,加以提炼、升华和创造。经过文人的修养、才情、学问等的灌注其间,使本来平常、呆板、平庸的东西顿时活泼起来了,充满了性灵,有着强烈的生命活力。黄山谷的“连绵”草书,如蛇斗龙争;祝允明之草书如壮士挥拳,天骨烂漫;王铎的草书的“一笔书”,如万马奔腾,跌宕起伏。时代塑造精英,精英创造时代,这是互相感悟的。优秀之文人雅士,异于常人者,所求获者少,所付出者多。在生命的各种体验中,把稍纵即逝的感受,赋予不朽之艺术形式,长留人间。

精英艺术以人格修炼为手段,以创造“境界”为目标,以表现“韵趣”为效果,最终是表现“人”的最高精神境界。如宗白华所说:“中国音乐衰落,而书法却代替了它成为一种表达最高意境与情操的民族艺术。”

三、文人书法塑造着完善的圣贤人格

文人书家受着中国传统文化的核心——儒、道、佛(禅)的影响甚深,儒以治世,道以治身,佛以治心。在“独善”与“兼济”之间,在“出世”与“入世”之间,在“功名”与“退隐”之间,都充满了矛盾、徘徊,如何处理二者之关系,体现出他们的人格魅力。“成人”“成己”之学,在生活之沉浮中,特别能反映出他们真实的心境。宋代士人之“忧乐天下”之抱负,直接挺起了中国文人之脊梁。社会责任感使文人身先士卒,不畏艰难,成为时代的“先知先觉”。在书法审美趣味和审美风格上,首先得开风气之先,以此作为人格修炼和完善之手段。儒家是从人际关系中来决定个体的价值,道家则从摆脱人际关系中来寻求个体的价值。文人的敏感神经常常成为时代的晴雨表,如魏晋文人正是对外在权威的怀疑和否定,才有内在人格的觉醒和追求。理想的人格自然是外似超越而又内涵深情,神明超然而五情不废,内外兼修,理性与感性之互补,方称完善。

文人书家之“致中和”是一种境界,虽极狂狷而得“中行”。书法者,人文精神之寄托也。有其人方有其书,有其品方有其格。寻求“孔颜乐处”、培养“浩然之气”、涵泳“圣贤气象”、谋求“天人合一”,这些努力,皆是文人生命境界之提升,内在人格之超越。

文人又不可以“文人”自限,而需要“进于道”,深味义理,培养圣贤气象。如杨希闵《黄文节公年谱序》谓山谷“极有道气”“深契濂溪德器”“熟读书史深求义味”“不可以文人自了”。(《黄庭坚全集》附录五《历代评黄》)宋以来文人多是学者,重气节、人品、艺格,力求“道问学”与“尊德性”之合一,“书因人贵”或“书因人废”等,皆决定于人之修养和气格。文人之人格,更为典型地浓缩了“圣”“贤”之德性,以期大德敦化。刘熙载《游艺约言》云:“劲气、坚骨、深情、雅韵四者,诗文书画不可缺一。”

四、文人书法不断创造着经典作品

徐复观《论传统》中强调:“高次元传统的本身,便含有超越传统性的意义。”经典作品自然是高次元传统的模板,本身具有超越的意义。它必须是由文人书家汇集集体的智慧,在千锤百炼之后形成的楷模式样,流传已久并受到大家认可的模板。这些经典作品,无不包含着文人的才思、性情、思想、精神、学养、器识等,无不体现出文人的智慧生存方式。技道双进、独抒性灵,弘既往之风规,导将来之器识。而且由于特定环境下的情感发挥,产生了难以模仿和复制的美妙作品,足以傲视千古。

创造就是体现出文人的精神自由。“人之从事学术文化之创造,与成就其个人之道德人格,皆系于人有精神上的自作主宰之自由”(唐君毅《中国人文精神之发展》)。创造就是创新,体现出文人的综合修养。宫廷文艺过于闭门造车,缺乏新鲜的营养成分的补充,全在皇帝意志指使下单一发展,故而缺乏生命活力;民间艺术又散漫不经,各自为政难以统一,粗率有余而韵趣不足。而文人则上入庙堂,下处江湖,很容易接触到民间与宫廷,故而其整合能力最强,综合修养最佳。

创造经典,就是创造文人“书文并茂”之形式。自《兰亭序》开创文人“书文并茂”之形式以来,“诗书合璧”“书文并茂”等多种形式基本上代表了文人的高度。米芾、黄庭坚、虞集、杨维桢、姚绶、唐寅、祝允明、陈献章、王铎等的《自书诗卷》,文气清芬,达到刘熙载《书概》所谓的“清而厚”的境界,“士气”成为最高审美标准,包含着书卷气、金石气、学问气等综合修养。文人手稿不仅诗文优美惊绝,而且书法也具有相当的艺术价值。

文人书家最终的目标自然是创造审美“意境”。这“意境”包括三个方面的层次:自观感相的模写,活跃生命的传达,最高灵境的启示(宗白华《美学散步》)。这是从平面走向立体、从浅显走向深刻、从静态到动态的过程。意境创造关系到文人书家主体之学养人格,天机灵性。如李泽厚所说:体用不二,天人合一,情理交融,主客同构,这就是中国传统的精神。以我神入古神,物我同一,天机自生,神明自得,就是创造的快乐。禅宗产生在中国,是因为中国文人重视“实践”,人伦日用的生活气息浓厚,方不至于“空幻”“神秘”。书法艺术之境界最后之趋向不是神秘的“宗教”或“绝对精神”,而是感性与理性结合完美的人生“美学”。在当今高度“异化”的科技社会里,儒、庄、禅思想对书法的创作大有裨益:可以塑造超越功利主义的经典人格,弘扬中华文化的正能量,这是时代最为需要的。