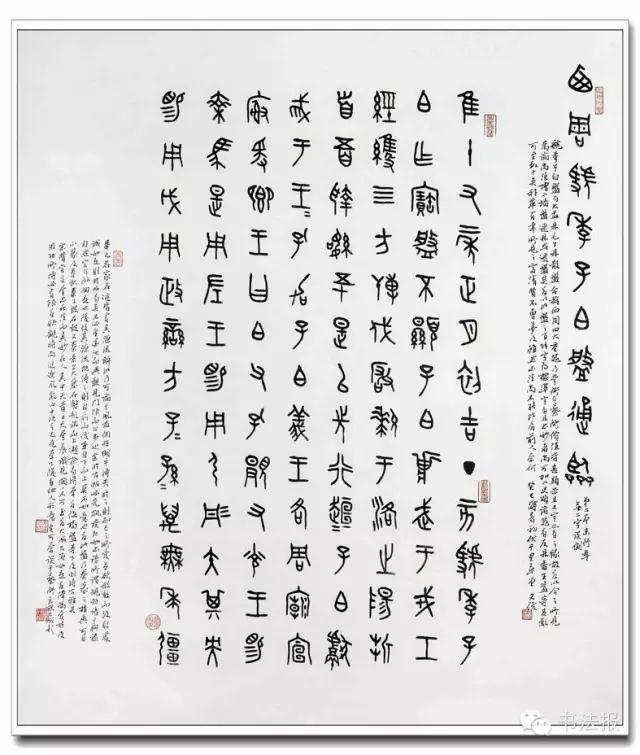

从文字产生之初“画成其物”的象形,到隶变完成周秦古文字的根本性变革、汉化隶书实现八分艺术化的发展,历经一千多年多种书体的演进和美的创造,留下了大量的经典作品。如何进行篆、隶的临摹才能得其神髓,由技入道,进而继承传统呢?

一、入古与取法乎上

“入古”有两个含义:一是临帖要像,包括用笔与点画样式、笔的运动状态和质量与结体;二是笔意与格调,学古就要得古味,在帖中寻找灵魂,做到知其然并知其所以然。临古帖最难得古味,临帖不古,即意味着今人的主观色彩太多,或是能力、功夫不够。也可以说,得法容易,得味难。在各种书体的学习中,篆隶与今天相距太遥远,普遍存在着理解跟不上的情况,写了很多年仍然不得其门而入的现象也不算罕见。所以,如何认识并做好篆隶的“入古”,要比通常讲的“入帖”的内涵要复杂、深刻得多。

篆隶的“入古”是一个困难的努力过程。例如,想学大篆,就得先弄懂什么是大篆,它在书体上有哪些特点,又有哪些风格类型,只凭对吴昌硕写《石鼓文》作品的一般性的艺术理解,或临几遍《散氏盘》的粗浅经验,是远远不够的。篆书的学术含量最高,首先要通文字之学,至少要掌握古汉字的构形原理、形体结构发展的阶段性特点、书体演进与“篆引”的性质和美学意义、代表性作品、现有的研究成果等。否则,面对大篆、小篆、古文遗迹时很可能看不出所以然,临摹时连笔顺都会搞错,更不要说弄清楚它们美在何处了。即使有《说文解字》作为依托的小篆,基本的学术准备也不能少,古往今来,因为不通《说文》、字学的篆书家屡犯常识性错误而遭人哂嫌者不在少数。这种情况在隶楷草行诸体书法中很少发生,也是学术含量降低的原因。

选帖须注意两点。一要多看,博瞻约取,即古人讲的“观千帖方能帖”的道理;二要从楷模典范入手,以导入正途。如果起手就学吴昌硕、《散盘》、中山王诸器、铁线篆之类,“走偏锋”“竞奇拙”,就会陷入今天大展习见的众多作者挤成一团、面目雷同与作字画字的怪圈中,恐怕永远也搞不清楚什么是好的篆书了。古代遗迹中佳作甚多,何必被一叶障目而要跟着别人跑呢?学书法应该明确,自己喜欢的不一定是好的,自己不喜欢的如果是必要的基础训练,也要强迫自己去做。不能把肤浅的笔墨游戏当成很前卫的艺术出新,艺术活动从不存在侥幸,要学会识别自己的、时尚的种种假象。

选好范本,是取法乎上的起点。那么,好范本的标准是什么呢?我们认为,一要字数多,以便有品味、探究的余地。二要规范,当代书法猎奇太多、基础太薄、传统太少,苏东坡《次韵子由论书》诗有“吾闻古书法,守骏莫如跛。世俗笔苦骄,众中强嵬騀。锺、张忽已远,此语与时左”数句,其《小篆< 般若心经> 赞》又有“世人初不离世间,而欲学出世间法”,均可谓度世金针、醒世名言。三要精湛,用笔、结体美于字内,而意出字外;学篆不能银钩铁画,学隶不能沉着痛快,也与范本有关。四要生动,篆隶体势四平八稳,又都是楷模极则,很容易程式化,所以不宜选择法度太严者,例如中山王诸器和铁线篆、隶书的《史晨碑》等。五要选择善本佳刻,金石篆隶作品往往损泐,自然的和人为的因素都有,其中损泐过甚者不可学,无法揣摩笔法者不可学,拓本不好也不可学。学书者如果想做好这几点,则需要有很好的眼力、理解判断力与定力,古人最忌讳的书法俗弊的有无,也要从这里开始做起。

临帖。如何临帖,是保证取法乎上的关键,熟悉所学范本的书体特点、用笔和结体特点,仍是首要之事。如果简单地划分,大小篆、古文是一类,隶书一类,楷草章行诸体一类。在书法史上,隶、楷前后衔接,但楷书并不是隶书自然蜕变的产物。它是先用草书破坏、简化八分隶书,赋予其全新的笔势和点画,形成原始的、带有隶意的行书,在此基础上,稍加整饬规范即成为扁平的锺繇小楷,再进而成二王新楷,由新楷、今草折中而为新体行书。这个过程历时汉晋一百多年,主要在尺牍书写中演化,很多书家投入其中,参与了改造和探索,与士大夫清流的书法风尚的价值取向有直接关系。同样,篆、隶先后更迭,但隶书也不是小篆自然蜕化的产物。所以,渊源不同,书体特点和书写方法也都自成系统,需要分别对待。例如,董其昌《画禅室随笔》说:

临帖如骤遇异人,不必相其耳目、手足、头面,而当观其举止、笑语、精神流露处。《庄子》所谓目击而道存者也。

这是根据近体楷、草、行书结体关联的完整性,指出要在动态的书写过程的复原中寻绎其“精神流露处”,是很高明的见解。和这几种书体相比,隶书的结体关系比较松散,“笔方势圆”的特点不够清晰,用董氏的话指导临帖,就等于用楷、行之法来改造隶书的基本状态,破坏其固有的用笔、结体等。如果用以指导临习偏旁各自独立的篆书,就完全不得法了。对大小篆、古文来说,“相其耳目、手足、头面”是第一位的,其次才能“观其举止、笑语、精神流露处”。隶书则介于篆、楷之间。这样,所谓“目击而道存”,就需要搞清楚对象,做好区别对待,有的放矢,才会有好的效果。

笔意包括:作者为什么这样写,写的过程中作者是怎样投入的,它属于作品之积极、主导的活力因素及价值所在。唐太宗以“图其字形”和“称解笔意”作为书法的两种境界,具有普遍意义,在其后列叙笔病和得笔意而能“思与神会”之状,比并之下,优劣自见。

取法乎上,是古往今来的学书者耳熟能详的原则,但什么是“上法”,却是一个很不容易讲清楚的问题,而其关键所在,是古人怎样看、我们怎样看。例如,今人写篆隶,十之七八都写《散氏盘》、吴昌硕、从伊秉绶化出来的隶书,风格或稍有变化,而根源则一。这种普遍的趋同现象的形成主要是因为时尚的认同感,上手快、功利性的回报也快。这就引出一个问题:取法名作名家,难道不是取法乎上吗?显然,其中是有假象存在的。古人最反对的就是“俗”,反对“下笔作字处便同众人”,如果站在传统的立场上,取法乎上应该把力戒俗弊包含在内,如果从良好的学习方法、效果与发展前景出发,也应该提倡脱俗。脱俗是取法乎上的一个基本前提,也是舍易就难的一种长远选择,如果想体现个人的价值,脱俗即是每个学书者的必由之路。

在有了脱俗的思想准备之后,还要进入历史的长河中去寻找能够脱俗又能取法乎上的范本,以使自己清楚地认识到这种选择的意义。范本不应该是一种,而是相对时间内可供摹习的完整系列,每一种要解决什么问题,完整的系列能解决什么问题,都要做到心中有数。对此,眼界、经验都很重要,初学切忌感情用事。例如,学大篆须以西周中晚期的名器为首选,如《墙盘》《颂壶》《史颂簋》《毛公鼎》等既具楷式又有可塑性的佳作,习之必能知其正、得其精,转益多师更是左右逢源。如果起手学《散盘》,善者可图其字形,拙者或恣肆其简率,很难称解其笔意,更不要说求其精深了。如果起手即学《虢季子白盘》《石鼓文》,则难免被其较强的图案化风格缚住手脚。若从吴昌硕起手即学《石鼓文》,更容易受其结体耸肩错位的影响,为尤不可取的下策。像吴昌硕这类名家颇具创造力,也很有破坏性,历史上“似我者俗,学我者死”的情况屡屡再现,应引以为教训。如果讲大篆的用笔,则罗振玉得于雅正,有书卷气;曾熙、李瑞清虽然骨力强劲,但囿于金石气而不离抖战,有刻意做作之意;吴昌硕厚重雄强,寓于感染力。从大篆的雅正着眼,取吴、罗二家用笔均为上选;如果写《散氏盘》,把黄宾虹、李瑞清的笔法稍加雅正,即会有奇效。考虑到金石文字的特殊性,临摹都应采用硬毫尖笔,以便熟练藏锋,体会骨力。写大字的笔不必拘限,大体以笔墨酣畅、势雄力沉为准,但小笔、破锋会影响笔势的连续性。

汉魏的小篆也用尖笔,清人也多能效之,唯师法李阳冰和徐铉的玉箸、铁线者往往有用秃笔束毫的习惯,今人或用细小的衣纹画笔,都是应该克服的陋习。梁章钜《退庵随笔》认为:

篆字须用正锋,须用饱笔浓墨为之,近人率用秃笔,或竟剪去笔尖,不可为训。王虚舟(澍)篆体结构甚佳,惟用剪笔枯毫,不足以见腕力……昔人言篆之善者,就日中视之,必有一线浓墨在每画中间,毫无偏倚,此岂剪笔秃毫之所能为哉!

梁氏引前人观看李阳冰篆书真迹的印象来证明尖笔写篆之正,但唐代麻纸不吸墨,才有墨痕,如果用后来的生宣或半生宣,尖笔也不会有墨迹的。根据我们的经验,尖笔硬毫有良好的弹性,能助笔势,也能增长精神,积累一定的功力之后,保持线条的粗细匀一并不困难。如果依赖秃笔束毫等不良习惯,即很容易弄巧成拙,把书法当成画字,会严重地影响作品的表现力和生机,更与取法乎上无缘了。小篆范本以《袁安碑》《三体石经》为首选,次则兼取秦汉铜器刻款中比较工美而有书写感的作品,再次则可以斟酌清贤,例如取邓石如的劲挺、章炳麟的圆熟等。若径以玉箸、铁线、吴熙载、赵之谦、徐三庚、齐白石为法,即很难入于正途了。

借助历史观以成就古文、隶书的取法乎上,原理与大小篆相同,这里就不再一一说明了。

二、形神兼备

形,即“形体”“形势”“形质”,重在视觉形式的工拙美丑、风格及其象征意义,苏东坡《题〈笔阵图〉》讲“笔墨之迹托于有形,有形则有弊”、康有为《广艺舟双楫》论书法为“形学”,均由此生出。文字有形,而书写则表现为笔顺、笔力、笔势运用变化的全过程。静而观之,形中有势,是以古人论书每每以形势连言;动态言之,势成于形,论势则已隐备其形。字形有不同的书写样式,亦即书体,体也是形,所以形势往往换言体势。偶尔也有例外,如梁武帝《观锺繇书法十二意》以“势巧形密”分别论说;也有固定不变的,如习惯讲的“结体”“骨体”“笔势”之类,都不能与形互换;还有仅限于二者间互文换言的情况,如“字势”和“字形”“字势”和“笔势”,但“字形”不同于“笔势”。书体不同,笔势也随之有别,这是出自先天的规定性,而一切差异均可归结于形。形势是可视、可以凭借经验感知的,其美又有千变万化的“质”,于是又有“形质”。质是对形与势的性质、属性、品质的判断和概括说明,例如方、圆是形,刚、柔是质,等等。此外,还有体现时代先后变化与并行的,如“结体”和“结构”“笔势”和“笔法”,就不详为说明了。

神,或言“神采”“风神”“精神”“神气”。神采,张怀瓘《书议》称“猛兽鸷鸟,神采各异,书道法此”,用以指猛兽鸷鸟的形体、性情等生命的存在形式,是活跃的、阳刚的、壮美的。书法作品的神采应该是形质之生命的形式和品格、质量,大体相当于张怀瓘《书断》评欧阳询“风神严于智永,润色寡于虞世南”的“风神”与“润色”的总和。风神,最初用以评说晋唐书法中用笔沉着痛快、点画瘦硬强健、观之凛然生畏的美感类型,能够大体和风格对应,如《记白云先生书诀》“阳气明则华壁立,阴气太则风神生”、《书谱》“凛之以风神”、《述书赋》“骨气乍高,风神入俗”、《书断序》“资运动于风神”、《书断》评王褒“风神不峻”、《宣和书谱》“落笔瘦硬,而风神溢出”等等,均其证。宋以后书法审美向多元发展,风神则随之市俗化而趋近于风格。姜夔《续书谱》说:

风神者,一须人品高,二须师法古,三须纸笔佳,四须险劲,五须高明,六须润泽,七须向背得宜,八须时出新意。自然长者如秀整之士,短者如精悍之徒,瘦者如山泽之癯,肥者如贵游之子,劲者如武夫,媚者如美女,欹斜如醉仙,端楷如贤士。

八项条件中只有“险劲”“润泽”“向背得宜”“高明”和唐人的见解仿佛,而八种风格喻说已经大半逾出旧观了。此后元明清人对风神的看法,大体不出唐宋人范围。

精神,最早见于唐太宗《指意》“夫字以神为精魄”的提法,其后《书议》有“精魄超然,神彩射人”之语,或许即其来源,亦即书法生命之物质存在的形式,与单独使用的“神”含义近同。其后蔡襄《论书》以“虽形似而无精神”为论、李之仪《姑溪居士论书》以“要知骨肉俱无,安可语精神”和“凡书精神为上,结密次之,位置又次之”为论,则与传王僧虔《笔意赞》“书之妙道,神采为上,形质次之”的逻辑关系吻合,“精神”也与“神采”不别。神气,气是“精气”,构成生命的物质。唐太宗《指意》讲“神气冲和”,把人也带入书法当中,张怀瓘《文字论》讲“不由灵台,必乏神气”也是如此,均为刘熙载《艺概·书概》所言书法“入我神者,古化为我”的书写原理。像欧阳修《试笔》“作字要熟,熟则神气完实而有余”之语,则是在讲作品中的“神气”,等等。张怀瓘在《文字论》中先论“神采”,后以“神气”换言,表明二者并无分别。书法如何取神,前面已经讲过“瘦硬”通神的观点,这里对“运动”再略加说明。运动,专指笔势的运用状态,即笔法、速度、力度、节奏变化的综合考察,古人经常用“气势”“流便”“飞动”一类词语来形容,与“精熟”紧密相关。例如《书谱》的看法就很有代表性:

若运用尽于精熟,规矩闇于胸襟,自然容与徘徊。意先笔后,潇洒流落,翰逸神飞。

逸,指笔的快速运动。张怀瓘《文字论》有“气势生乎流便,精魄出于毫芒”的话,“流便”也是在讲“气势”的速度感。名言“沉着痛快”的“痛快”,则是在对毛笔的运动状态、质量做出评说。需要说明的是,上述取神之道不限于楷草,对篆隶也适用,只是表现有所不同。例如袁昂《古今书评》说:

蔡邕书骨气洞达,爽爽有神。

骨是骨力形质,气是充盈润泽,洞达是通贯透彻、周流无阻的意思。蔡邕善篆、隶,窦臮《述书赋》称“伯喈三体,八分二篆。棨戟弯弧,星流电转。纤逾植发,峻极层巘”。以兵刃喻其点画的力与利,观之凛然可畏;“星流电转”讲其速度,亦即笔势状态;末举例说明,点画纤似毫发,结体挺拔有如重叠的山峦。窦氏所评,与袁昂近同,表明取神之道的相通与相因,而关键在于人们对书法审美原则的基础把握。

神的另一种表现是“气”。在书法的哲理依据上,它是阴阳二气,《易·系辞》“阴阳不测之谓神”。韩伯康注:“神也者,变化之极,妙万物而为言,不可以形诘者也。”孔颖达注:“天下万物,皆由阴阳或生或成,本其所由之理不可测量之谓神。”论书如《记白云先生诀》则有“阳气明则华壁立,阴气太则风神生”的观点。三者所论或有小异,而书法理论从其生出,殆无疑问。论书法的生命形式,它是“精气”“生气”;存在于点画的呼应向背关系与运动状态当中时,它可以是“骨气”“气势”;评说笔势、笔意时,它还可以是“意气”。气既分阴阳,即可以兼为书法生命、形质的本源,梁同书《与张芑堂论书》所言“写字要有气,气须从熟得来,有气则自有势,大小、长短、高下、欹正,随笔所至,自然贯注一片段,著不得丝毫摆布”即是。此外,蒋和《学书要诀》论“一字八面流通为内气,一篇章法照应为外气”的观点也很有价值,其中“外气”与张怀瓘《书断》讲的“气候通其隔行”原理相同。

学书法、鉴赏书法首要的是明理,道理既明,再来讨论临帖中的形神问题就很容易了。

如果以形、神为左右偏移的两端,对不同书体的临习,各自所占的位置也不相同,均与其书体特点、美感原理有关。这个次序是:

形 ←——→ 神

小 大 古 隶 楷 章 行 今 狂

篆 篆 文 书 书 草 书 草 草

显而易见,小篆以其严格的图案化特点,表现出对形质的最大的依赖性,其后则大篆、古文、隶书次递减,与之相应的是取神的努力也要随之增加。学书法对各种书体的形、神关系的基本把握,大体不出此图示。我们假定小篆对形质的依赖是九成,其中的玉箸、铁线将达到十成,而大篆可在七八成,古文七成,隶书工美者约为六成,如《石门颂》《张迁碑》者可至五成。同时,随着对形质依赖程度的降低,对神采的要求也就越加明朗化,亦即其地位越来越突出。另一方面,当形质占主导地位的时候,神采呈隐性的,极容易被人忽略的模糊状态,这就要求学书者要格外地留心去发现、感受它们的存在和意义;当神采占据主导位置时,人们往往会借口神临、意临而师心自用,或忽视形质,由于任情使性而使作品流于荒率狂怪,宜慎之又慎。我们把小篆中的玉箸、铁线推为十成极致,首先是根据其风格技术含量较高与学习的难度,它们的难度不仅体现在用笔、结体的精致,还在于稍有不慎就会造成画字、作字之程式化的弊端。其次是玉箸、铁线的形质主要在于线条的圆曲和用笔上的严格约限,而产生神采的“棱角”骨法与强调运动感的笔势即呈隐性,当学书者把注意力集中在用笔和结体上面的时候,又容易忽视线条的内美,结果使作品变得苍白无物。第三,超群的笔力,流贯的生气也都会产生神采,但需要有良好的悟性才能有所体验,并逐渐地学会把握它们,这是一个较长的时间过程。例如,朱长文《续书断》把李阳冰列为“神品”,叙论但言:

当世说者皆倾伏之,以为其格峻,其气壮,其法备,又光大于秦斯矣。盖李斯去古近而易以习传,阳冰去古远而难于独立也……观其遗刻,如太阿、龙泉,横倚宝匣;华峰崧极,新浴秋露,不足为其威光峭拔也。

在形质的法度毕备之后,还能以强劲的笔力塑其骨体,成其气象,遂使其字内美已生,神采外见。“格峻”指凛然感知的神采,“气壮”指深蕴的浩然之气。其后以古代名剑和华山、中岳的峻极之峰为喻,比之尚不及其书的“威光峭拔”,作为前者的补充说明。吕总《续书评》评其书“若古钗倚物,力有万钧”、窦臮《述书赋》则称其“变化开阖,如虎如龙,劲利豪爽,风行雨集”、刘熙载《艺概·书概》认为“李阳冰篆活泼飞动,全由力能举其身。一切书皆以身轻为尚,然除却长力,别无轻身法也”,诸家关注之点均在于李氏超群的笔力上面。徐铉是宋代能接续李阳冰的第一人,《续书断》列入“妙品”,以为“骨力歉阳冰,然其精熟奇绝,点画皆有法”,黄庭坚《山谷论书》也只以“气质高古,与阳冰并驱争先”为评,一人的差距可知。由此可见,玉箸篆法工其形体已不容易,而要想得到骨力、神采,将十分困难,一旦得之,则随手变化,无不当人之意了。

临习大篆先要弄懂字形结构,理清笔顺,这种看似基础的知识,若不加注意即经常会使人们的努力白白浪费。错字误笔,至今屡见不鲜,虽名家也在所难免,务必认真对待。次须体会偏旁繁简变易规律和组合的位置关系,它们是构成金文大篆字形自然生动的重要因素。

《石鼓文》字形的规范化程度较高,临习容易上手,但不能用来改造金文,以免把鲜活的字形写死了,甚至搞错了。再次是用笔之法,先慢写,熟练以后再加快速度,无论快慢,都要保持厚重圆实、气血流畅。最后是体味古意,全其雅正,切不可用俗笔涨墨随意改写。

临习大小篆都是先把精力放在形似上。形似的两个侧面:一为结体取势、点画样态与组合特点;二为用笔得法,以保证结体和点画样态的完成质量。熟练之后,把重点转向用笔,关注方圆、疾涩、虚实、燥润、藏出等所有细节,以便为临习增色。变化既足,即专求骨力、气血,寻求点画线条的表现力,开始从形质向神采过渡。至于怎样取神,何时获得,则要看努力程度。学古文有所不同,今天所见春秋战国古文真迹的用笔普遍迅疾爽利、圆曲摆动,在关注字形的同时,也要在这种特殊笔法的力度和速度方面多下功夫。当代爱好古文书法的人很多,而以多见错字、笔下乏力为两大通病。古文见于玉石片上的朱书和竹简上的墨迹,大都为侧锋,仅《楚帛书》以丝织品吸墨,字小画细,遂呈藏头和中锋状态。古文的临习,小则难于精劲,大则容易失去原有的味道,以此形成与大小篆的区别之点。

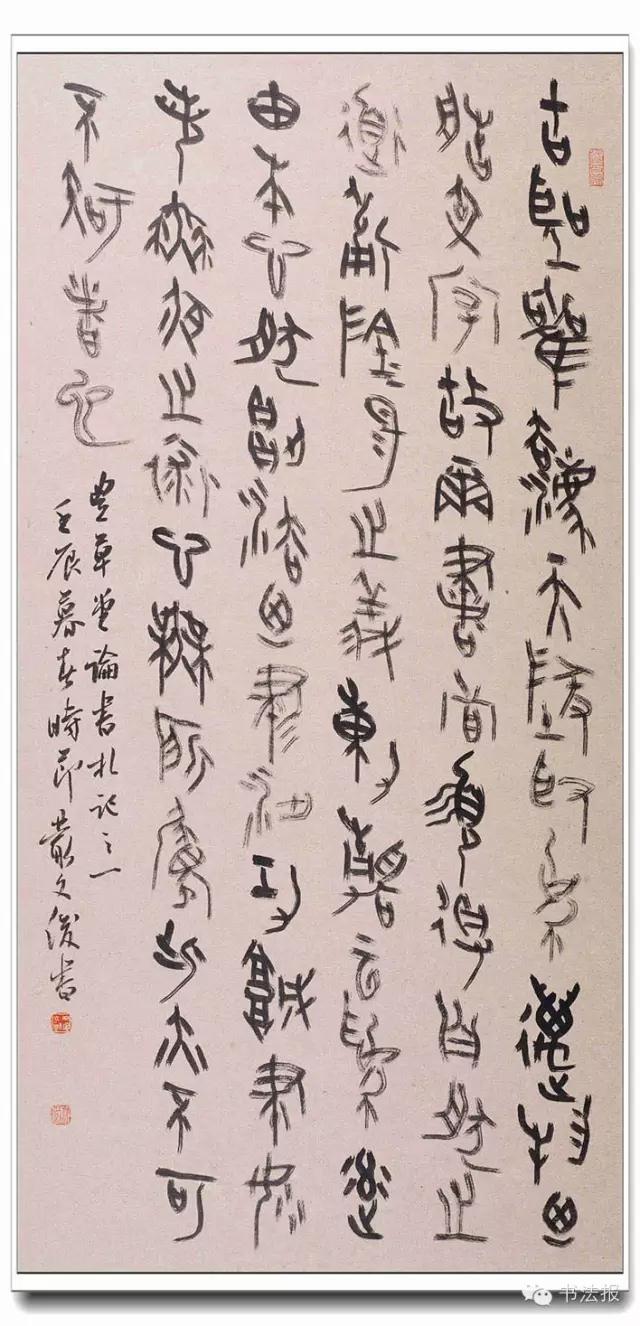

隶书临习的自由程度高于篆体,用笔、结体中的技术与美感、形与神等也都比篆体容易领悟,但学起来并不轻松。其问题有二:一是今而不古,也就是难于得味;二是可选择的范本与风格类型较多,由于理解大都跟不上,致使收放失度。此二者还有一个共同之点,即今人对隶书的知识,大都来自清人和近现代名家的论书与实践,其陈旧和狭窄,已不太适应当代书法多元化发展的需求,也不能成为沟通传统与当代的有效渠道,有必要进行调整。例如,清人评说隶书,大都语焉不详,“高古”好在哪里,“八分正宗”的意义怎样,都没有讲,而“高古”“八分正宗”对今天学隶书的引导、对时弊的针砭作用如何,更是无从得知。同时,清人论书的审美标准与价值取向,已经和今天有了很大区别,清人的错误也有待于清理。所以,今天的隶书学习,必须探索出一条能连接传统和当代的道路,在入古与时尚、经典与个性、高雅与市俗之间,辟出一片天地来。

初学隶书应选择技术含量较高、具有楷模意义的那些经典作品,有法可依,入帖也快。初学者当以形似为第一要务,由生渐熟,熟后则求笔力、骨势,在想像作品“点画振动,如见其挥运之时”的状态中,更好地“称解笔意”。求古人笔意也是熟悉的过程,精熟之至,自然会有欧阳修《试笔》“熟则神气完实而有余”的境界,神即不期而至。初学切忌急躁,妄言“神似”,或名曰“意临”,不要企图躲避繁琐的训练过程而找捷径,也不要把初学的能力与名家临帖等同起来。如果按部就班,能在几年内做到形似而有古意,也就有了转益多师、变法出具个性的本钱。

古意是什么?确切地说,它是古代碑帖作品的风姿、韵味,代表着技法、美感的时代性,它由技法来提供,又能超 然于技法之外。临帖入古,即可以体验原汁原味的隶书之美,这一点在近现代颇有社会的与文化的基础,诸如用笔来模仿金石残泐状态、写其他书体用仿古材料或写完后再做旧等。从艺术原理来讲,拟古移情是一种比较普遍的审美现象,也是对传统的一种认同感。今天能看到大量的汉晋简牍、残纸隶书真迹,它们都是当时人的日常用字,无论工拙,都能率意恣肆,古意盎然。它们既不是出于楷模传习的目的,也不像碑刻那样庄重以备观瞻,更没有今人所谓创作的意识,却能以“天然去雕饰”的质朴,吸引了无数名流、学者的目光,观玩不厌,力学不倦。然而正如人们所见,能得其笔意者绝少,亦即形似而不古,这是为什么?很简单,看上去神情不对。也就是说,临习时有意无意地加入了个人的理解与书写习惯,形似只能做到表面的“大概”,自然也谈不上“得笔”的内美了。当然,入古不是学习书法的最终目的,而是为了更好地从古人那里学到技术和经验,尽可能多地汲取营养。如果古人的作品有十成技术、十分的美感,不能入古恐怕连半数也得不到,更不要说取其精华了。

形似是求笔法,神似为得笔意,二者都不能掺杂学书者“自我”。如果有了“自我”,主观肤浅、陈规旧习就会跳出来干扰入古,使客观的学习转化为强解古人。所以,临帖要有唐太宗《指意》讲的“冲和之气”,虚静以待之;客观分析范本现象,由表及里,复原其书写状态,绳之以法,量之以理,证之以真实。待胸有成竹之后,再下笔临写,亦即《书谱》“翰不虚动,下必有由”之意。前面曾讲过,金石文字均有书制工艺和残剥损泐的影响,不尽为书写原貌,临帖若能不为现象所困,才见高明。虞世南《笔髓论·契妙》说:

然则字虽有质,迹本无为,禀阴阳而动静,体万物以成形,达性通变,其常不主。故知书道玄妙,必资神遇;机巧必须心悟,不可以目取也。

大意是字虽有形质,书写却发自天然,禀承阴阳的变易规律来决定笔的动和静,体味天地万物的生机来完成点画字形,畅达性情,通于变化之理,不能墨守程式。由此可知,书道的玄妙,要依靠神意去感知寻觅,书写的机巧一定要用心去体悟,不能只凭眼睛所见决定去取。

临帖的道理也是如此。

——原载《中国书法》2015年第9期